»Ab welchem Alter beginnen wir zu ahnen, dass die Welt mehr ist als unser Zuhause, der Weg von der Schule zum Laden zum Spielplatz, mehr als der Ausflug ins Grüne, mehr als die Ferienreise an die See oder ins Gebirge? Ab wann haben wir eine Vorstellung von der Welt als ganzer, als Erdball, den man bereisen kann, und in welchem Alter beginnen wir, mit dem Atlas auf den Knien, über die Meere zu fahren, imaginieren wir uns in fremde Länder und erleben dort unerhörte Abenteuer?

Bei diesen Reisen geht es immer darum, sich ein Bild von etwas zu machen, von dem man keine andere Wiedergabe besitzt als eine höchst abstrakte: die der Kartenzeichner. Die zweidimensionale, so oder so gefärbte Draufsicht zurückzuverwandeln in den Urwald Amazoniens, die kalte Weiße der Antarktis, den Rundumhorizont des Ozeans, die hohe gezackte Wand der Gebirge. Durch die Maßstabnullen die überschaubare Buchseite ins nicht mehr Auszuschreitende zu dehnen. Auf der Suche nach dem Unbekannten zieht die Phantasie über die Ränder des Wirklichen immer weiter hinaus und hinein in den unendlichen Raum des Möglichen. Und bedient sich dabei aller greifbaren Hilfsmittel. Die Zeit des Atlas ist die Zeit des Endlich-Selberlesenkönnens, der Kinderbuchentdeckungsfahrten, der Abenteuergeschichten. Es sind diese Jahre, zwischen Schuleintritt und Pubertät, in denen sich der Geist streckt, das Lernen Lust ist, das Spezialistentum, angeeignet aus Fahrplänen, Karten, Lexika, Ausmaße annimmt, die die Erwachsenen verblüffen.

Vielleicht ist inzwischen alles anders. Vielleicht haben die Bilder schon den Sieg davongetragen. Nicht die eigenen, inneren, sondern die aus dem Internet, die jederzeit und ständig aktualisiert die Welt zur Verfügung stellen in vermeintlich realistisch-getreuer Wiedergabe. Und wer bereits mit acht, neun Jahren an der Hand der Eltern um die halbe Welt gereist ist, dem sind Florenz, Patagonien oder das Kap der guten Hoffnung nicht mehr Beschwörungsformeln unerreichbarer Fremde, Quellen sehnsuchtsvollen Glücks. Für ihn sind die Grenzen überschreitbar geworden, ist die Welt, noch kaum betreten, bereits ausgemessen.

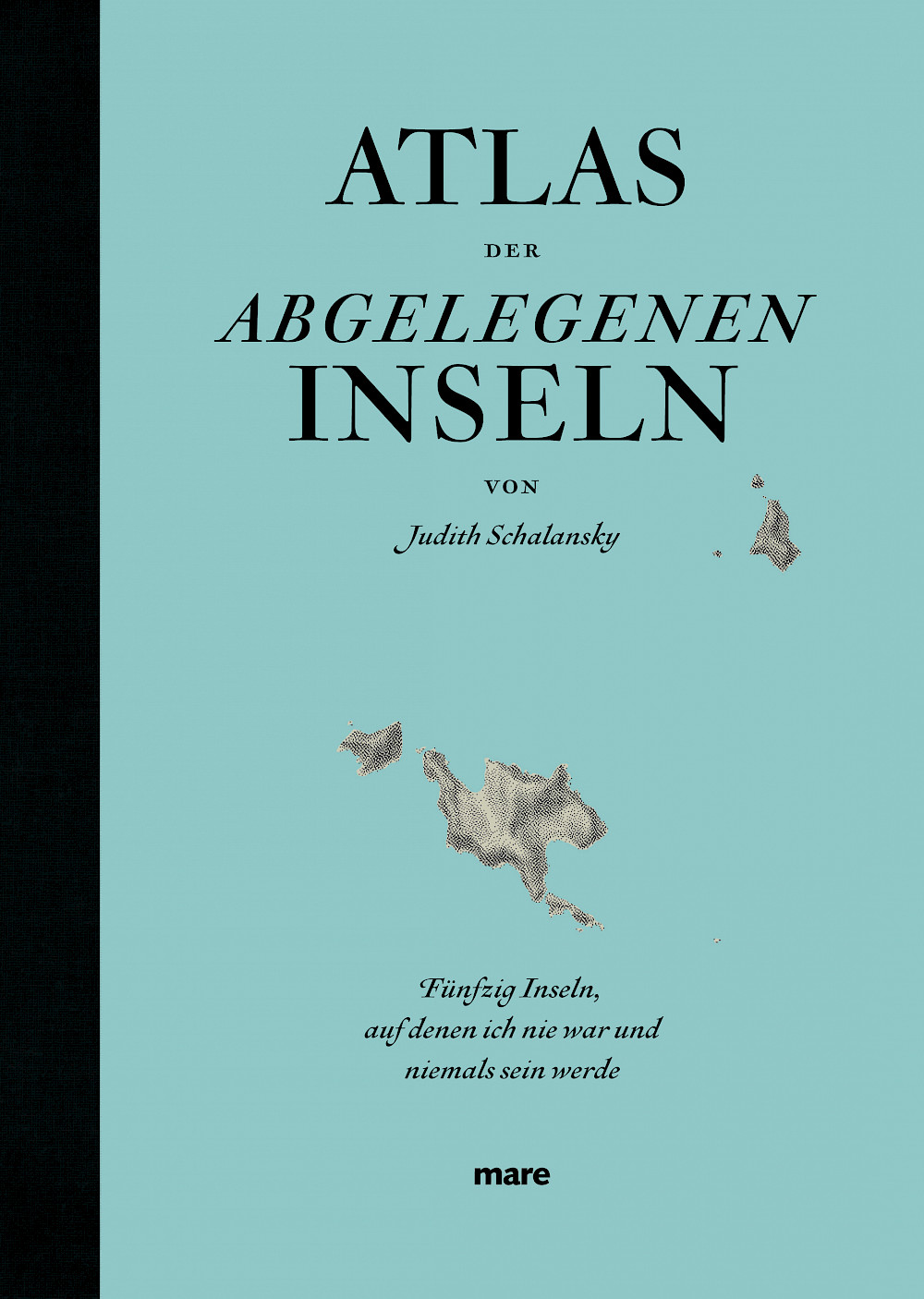

Vielleicht ist all das nostalgische Beschwörung. Vielleicht gibt es noch Kinder, die mit dem Finger auf Land- und Wasserkarte ihrer abenteuergewissen Wege ziehen. Für sie, aber vor allem für uns Erwachsene hat Judith Schalansky einen Atlas gezeichnet, bei dem wir, wenn wir ihn durchblättern, erst mal alle erlernte Orientierung verlieren und uns der Schwindel ergreift. Fünfzig Inseln sind es, mit ihren Bergen, Tälern, Flüssen, Seen, und alle diese Inseln sind sehr klein und sehr weit weg vom Festland.

Wie etwa das zu Brasilien gehörende Trindade, zehn Quadratkilometer groß, 32 Bewohner, 1140 Kilometer vom nächstgelegenen Festland entfernt. Die ganze stille Einsamkeit, das Elend des heimwehkranken Robinson, die scheinbare Unendlichkeit des Meeres umspült dieses Eiland, das da im hellen Blaugrau der Buchseite schwimmt, und die Tränen wollen einem kommen angesichts der Verlorenheit der 32 Bewohner. Geht es ihnen auch gut? Man liest die Namen der drei höchsten Berge, die nicht sehr hoch sind, Obelisco heißen sie und Pico Branco und der höchste: Pico Desejado, der erwünschte Berg. Und sofort beginnt das alte Spiel der Phantasie, das eine Antwort zu geben versucht, weshalb denn nur dieser Berg so ersehnt war.

Denn sind Namen nicht nur Abkürzungen für Geschichten, und erzählen wir uns Geschichten nicht, um getröstet zu sein in der Leere? Unsere Geschichten landen an, betreten die Insel, entdecken sie, machen sie bewohnbar, indem sie den Raum in die zeitliche Ordnung des ›und dann und dann und dann‹ binden. Etwas Ähnliches muss sich auch Judith Schalansky gedacht haben, denn sie lässt uns mit den feingestrichelten, zartgespinstigen Inselamöben nicht allein, sondern erzählt zu jeder Insel eine Geschichte, eine Geschichte, die sich, auch wenn man es oft nicht glauben mag, wenn man sie liest, so oder doch so ähnlich dort wirklich zugetragen hat.«

Literaturen, Januar 2010