David Le Bretons »Lob des Gehens«

Wenn über den Menschen nachgedacht wird, wird das Selbstverständliche oft übersehen: dass erst das Stehen und Gehen die Hände frei macht und unseren Horizont erweitert. Das Gehen ermöglicht uns den Gebrauch von Werkzeugen, freie Sicht und Kommunikation. Der aufrechte Gang erst macht uns zu Menschen.

Das Gehen scheint eine anthropologische Konstante. Kein Menschenvolk ist bekannt, das, statt zu gehen, kröche oder krabbelte. Der aufrechte Gang ist allen Individuen der Gattung eigen, sofern nicht angeborene Defekte, Unfälle und Krankheiten, schließlich fortschreitendes Alter zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen führen, und selbst dann wird alles unternommen, um mittels Prothesen, Krücken, Wägelchen den aufrechten Gang dennoch zu ermöglichen. Der Tag, an dem ein Kleinkind seinen ersten eigenen freien Schritt macht, wird gefeiert. Der Tag, an dem ein Mensch sich nicht mehr aus dem Sitzen, gar Liegen zu erheben vermag, wird verstanden als Verlust an Selbstständigkeit und gesehen als Vorbote weiteren körperlichen wie geistigen Verfalls.

Ist das Gehen eine genetisch vererbte, angeborene motorische Grundform, oder brauchen wir Anleitung und Vorbild? Da sich Experimente, die diese Frage untersuchen könnten, verbieten, hat man immer wieder Geschichten von sogenannten Wolfskindern herangezogen, um die Frage zu entscheiden. Wolfskinder sind Kinder, die als Säuglinge ausgesetzt wurden, durch Glück und Zufall überlebten und später in die menschliche Gemeinschaft zurückkehrten. Sie bewegten sich dann meist vierfüßig fort und lernten das Gehen auch später nicht mehr. Ihr Körper hatte sich anders entwickelt, Knochen, Sehnen und Muskeln waren anders ausgebildet und trainiert. Allerdings ist die objektiv überprüfbare Basis der Berichte schmal, die Geschichten sicherlich mehr Legende als Wahrheit; dass ein Säugling in freier Wildbahn überlebt, darf als unmöglich angenommen werden.

Wahrscheinlicher ist, dass die Wolfskinder in einem Alter ausgesetzt wurden, in dem erste Entwicklungsphasen bereits abgeschlossen waren und die Kinder über ein Verhalten verfügten, das sie in der Wildnis allein überleben ließ. Ihr Vierfüßler-Gang stellt also eher eine Verwilderung bereits erlernter Techniken dar und ist kein Beweis, dass uns die Fähigkeit zum aufrechten Gang nicht angeboren sei. Mit diesem scheint es sich eher so zu verhalten wie mit Sprache und Sprechen. Eine genetische Grundausstattung und die anatomische Fähigkeit bringen wir mit, um wirklich sprechen zu lernen, brauchen wir Anleitung und Übung. Und es gibt beim Gehenlernen wie beim Spracherwerb eine »sensible Periode«, eine Entwicklungsphase mit einer besonderen Lerndisposition, was sich an Kindern zeigt, die krankheitsbedingt erst im relativ hohen Alter von sechs bis acht Jahren erste Gehversuche machen konnten und dann nur äußerst mühsam aufrecht gehen lernten.

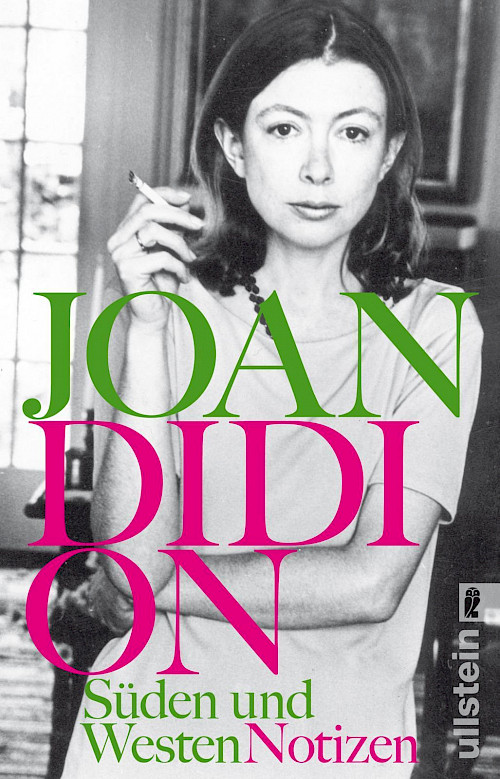

Ein »Lob des Gehens«, wie es der 1953 geborene, in Straßburg Soziologe lehrende David Le Breton vorgelegt hat, ist da natürlich mehr als angebracht. Das Hauptaugenmerk von Le Bretons Forschung liegt auf dem menschlichen Körper, ihn interessieren die humane Körperlichkeit und deren soziokulturelle, historische und psychologische Repräsentation, sein Vorsatz ist, eine »Anthropologie des Körpers« zu schreiben. Das Gehen als anthropologische Konstante interessiert ihn daher in seinen biologischen und mentalen Voraussetzungen wie vielfältigen Erscheinungsformen, Beschreibungen und Deutungen. Weit über die engen Grenzen Frankreichs hinaus.

Leider beginnt Le Breton sein »Lob« jedoch nicht mit hymnischen Versen auf die unter allen irdischen Spezies einzigartige menschliche Bewegungsform, sondern mit einer negativen Bestandsaufnahme – einer Kritik an der eigenbewegungsarmen Gegenwart. Das ist schade, denn das Gehen erscheint so nicht als eine Positivität an sich, und das Lob erhält Berechtigung vor allem aus der Abwertung alternativer Mobilitätsformen.

Das hätte man sich anders gewünscht. Und es erinnert an die Argumentationsmuster, die mit der Entdeckung und Überhöhung des Gehens als wahre und beste Fortbewegungsart im 18. Jahrhundert aufkamen. Das Gehen war lange Zeit etwas für Arme – wer nichts hatte, weder Esel noch Sänfte noch Kutsche oder Wagen, musste gehen. Auf Gehende sah man deshalb, waren es nicht Pilger oder Büßer, die ihr Los freiwillig trugen, herab. Das Gehen war andererseits so allgegenwärtig, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, es zu einer besonderen Erfahrungsgröße zu stilisieren. Man ging ständig. Um von einem Ort an einen anderen zu gelangen. Zum Markt, in die Kirche, in den Wald, auf die Felder. Oft mit Lasten beschwert. Mit Kindern behangen, mit Ernten, mit Wassereimern. Jede Erleichterung, sei es ein Wagen, ein Floß oder Boot, war willkommen. Getragenwerden ein Privileg.

Das änderte sich erst, als man andere hatte, die für einen gingen. Und als ein Pferd oder ein Wagen für viele eine Selbstverständlichkeit war, um dorthin zu gelangen, wo sie hinwollten. Als das Gehen, weil man sich nur noch in Städten bewegte, weil man zu viel saß und lag, zudem meistens in Innenräumen, zu einer Form der Erholung wurde, zu einem Ausgleich, der den müden, untätigen Gliedern Erleichterung verschaffte. Zu einem Instrument der Bildung und Abenteuer der Erziehung, der eigenen inneren Reifung. Man ging nicht mehr wie einem die Füße gewachsen waren, es brauchte dazu jetzt die richtige Einstellung. Was Verachtung gegen die Nicht-Gehenden einschloss, waren diese nun Müßiggänger, die lieber herumlungerten, statt Berge zu erklimmen und Ebenen zu durchstreifen, oder der sowieso degenerierte Adel, der in seinen Equipagen dem eigenen Untergang entgegenfuhr.

Mit der Aufklärung und ihrem Versuch, den sich beschleunigenden Entfremdungsprozess durch Vernunft- und Verstandesmittel einerseits, die Entwicklung der Empfindungsfähigkeit andererseits aufzuheben, wird das Gehen als säkularisiertes Pilgern zum antifeudalen wie antimodernen bürgerlichen Projekt – und damit, das ist die Ironie der Dialektik, integraler Bestandteil der Moderne selbst. Rousseau preist die Fußreise als einzig mögliche Form, mit der Natur in Verbindung zu treten. Extreme Witterung ist nichts, wogegen man sich schützen, Strapazen nichts, was man meiden muss. Im Gegenteil. Nur wer vor nichts zurückscheut, fügt Seele und Geist unbezahlbare Schätze hinzu. Auf Berggipfel und in Schneegestöbern erlebt man Epiphanien.

Das Gehen, Draußensein, allein, ohne Komfort und Entourage, wird Mode, in Rousseaus Nachfolge gehen sie dann alle: Goethe durch den Harz und die Schweiz, die Romantiker durch den deutschen Wald und in Scharen über die Alpen nach Italien. Berge und Meer, bisher als wüste Gegenden gemieden und verschrien, werden jetzt als erhaben und rein gemalt, beschrieben, vertont. Ziele haben die Gehenden alle, aber sie unterliegen weder der Sorge um den Lebensunterhalt noch der Repräsentation, dem Machterhalt oder der Kriegsführung. Das Gehen ist nicht mehr bloße Notwendigkeit, einzige mögliche Form der Mobilität, sondern Erholung, Entfaltung und moralische Erziehung. Und insbesondere für die Deutschen wird es – mit dem Wandern – eine gleichsam mentale Existenzform.

Gehen und Wandern sind selbstgewählte Simplizität auf Zeit, kein radikaler Bruch mit bürgerlichen Lebensformen (im Gegenteil: Ausbruchsphantasien wie temporäre Aussteigerversuche beugen radikalen Änderungen gerade vor). Sie verführen ihre Akteure aber zu der Meinung, sie handelten aus höher stehenden moralischen Beweggründen. Dabei sind die vielen (männlichen) Einzelgänger unter den Gehenden, Rousseau, Seume, Kierkegaard, Thoreau, Nietzsche, zu keiner Zeit bereit, Verantwortung und Sorge für einen Haushalt, der mehr Mitglieder als sie selbst umfasst, zu übernehmen, oder in der Lage, gleichberechtigte zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Das ist auch weit schwieriger, als den Brocken bei Schneeregen zu besteigen oder den Brenner Richtung Süden zu passieren.

Leider fehlt in Le Bretons Buch so eine kleine Kulturgeschichte des Gehens mit den Bedeutungs- und Wertungsverschiebungen durch die Jahrhunderte. Wie auch eine Untersuchung des Gehens als Metapher. Und eine Anthropologie bleibt er auch schuldig, da hätte man sich ein paar Exkurse gewünscht. Den von Entdeckungs- und Eroberungslust getriebenen Gehenden sowie Flaneuren und Pilgern sind zwar je eigene Kapitel gewidmet, der Wanderer aber fehlt. Eine Lücke, die bei einem französischen Autor durchaus verständlich, für einen deutschen Leser aber dennoch schmerzlich ist.

Die besten Abschnitte sind die zu den Afrika-Reisenden und zum spirituellen Gehen im tibetischen Hochland. Hier hat Le Breton ein Außen, das er plastisch beschreibt. Die ungeheuren Qualen des Dursts, die Ängste, Schmerzen, die Euphorie am Ziel. Zu großen Teilen ist sein »Lob« aber nicht mehr als eine etwas müde, phänomenologisch geordnete Zitatensammlung. Die oft mehr Lust auf die Bücher anderer Gehender macht als darauf, weiterzulesen.

Mehr Begeisterung, mit Le Breton mitzugehen, würde man verspüren, würde sein »Lob des Gehens« die Sache selbst geben, also Beschreibungen, Beobachtungen, Erlebtes. Und ohne beständige abwertende Bezugnahme auf Straßen und Autos, ohne Moralappelle und Messianismus auskommen. Was gehen mich die anderen an, wenn ich doch gehen kann, wann und wohin es mir beliebt? Woher die nörglerische Überheblichkeit, es besser zu wissen und zu machen als die anderen? Wenn der Gehende ein Einzelner, Einsamer ist, weshalb bleibt er nicht dabei? Ansteckend wirken, überzeugen kann nur ein Handeln, das frei ist. Wahre Autonomie muss nicht bekehren. Ich gehe, weil ich es für mich als gut erkannt habe. Ich mache daraus weder eine Lehre noch eine Religion noch einen Fanatismus. Auch nicht für mich selbst.

David Le Breton: »Lob des Gehens«. Aus dem Französischen von Milena Adam. Matthes & Seitz 2015, 191 Seiten, 19,90 Euro

fixpoetry, 31. Juli 2015